年份茶美学的多重意境普洱茶的百年曲折之路,仿佛是经时间浪潮涤荡后,显现真正面目的拨云见日。要不是它本身富含的深厚底蕴,耐得住捶打,经得起大浪淘沙,怎能活跃于当今的时代?

山川之美,古来共谈。而极命草木,以穷理尽性。这是中国古人认知世界的方式,也是和世界相处的方式,认为人是和万物相联系而相生息的。茶之美学意境恰好暗合这样的山川气象。“ 人在草木间 ”作为“ 茶 ”字的本意也诠释着这一精神。

人们常引用郦道元《 水经注》中对于地理风物的描绘,除了基于文字本身的韵律美,使得原本无言的草木山川变得带有美的意境,本质上来说,是天地本就大美而不言,正犹如一首音韵和谐的曲子,借助人类唇边被吹奏了出来。

茶者,美在恬淡,美在中和,美在雅适,但仅仅只是把这种美形诸于文字不仅不够充分,也难以长远地传习,只因喝茶独饮得其神,对饮得其趣,众饮方能同其乐。很明显,人们对于饮茶的需求是由内而外浸淫而扩散开去的,犹如投石于一方荷塘,泛起涟漪千重。得其神者会于心,这种体会以卢仝的《 七碗茶歌 》最尽其妙。随着茶事的开展,茶生活不断地被赋予了广泛的社交属性,造物置器被应用于各类茶事场景,由此衍生出香道、花艺等君子之艺。设计大师柳宗悦说过“ 器物,唯有透过使用才会产生美 ”。茶事之中的茶具经此就摆脱形单影只,孤芳自赏了。

国人的茶席脱胎于山水,至唐时相濡于儒释道文化,是以于杯盏茶饮之际,观开汤出水,一壶一器,司茶者的举手投足,动静观止之间,无不投射了人们立身处世的精气神。

茶之一物,在体用和它所包容的美学意义上来说源自于一种需求。普洱茶现代的复兴起于珠三角一带,可说伴随着改革开放后我国经济的全面复苏。以致现代普洱茶初一肇兴,便以香港、广东推崇老陈风味开了年份茶风气之先。当代民生富足,为商者乐于探索这种需求,而大众则不吝止步于口腹之欲。只不过,处于现代商业浪潮激变下的年份审美,如同大浪泛舟,载浮载沉之际,难免掺杂了驳杂的功利色彩,构建者不得不同时并重实用和商道,以求达到两者趋于调和。

如果有那么一天,年份普洱茶成为一种时尚,那不用怀疑,它首先已突破了主流审美取向的水平线。伫立于襄阳南路梧桐影里一栋老洋房,不仅因老上海的风云过往,更因一家“ 大可堂 ”的茶园会馆,令它带有褪色时光的思绪,一度是沪上精英们的“ 星巴克 ”。有人说,老洋房是旧上海的华丽底片。2007 年 1 月,大可堂在这里开设第一家普洱茶馆,这栋始建于 1933 年、由法国著名设计师设计的法式别墅,从此因普洱茶而再度焕发昔日荣光,成为沪上众多名人雅士的城市客厅、品茗胜地。

推开黑色雕花的铁艺大门,园内古植盎然,老树新枝与精心雕琢的盆景济济一园。透着海派文化里一脉相承的庄重和精致,更因和普洱茶的接洽,仿佛满室芝兰和红白玫瑰争相斗艳,茶香、脂粉香和老洋房里古建筑的陈年旧味交相熏染,令人不饮自醉。大可堂由厅堂登而入室,室内呈法、英、日、美各式风格,以云南普洱名山“ 革登 ”“ 莽枝 ”“ 无量”“巴达”“班章”等名之,倍添雅趣。

而茶具中西合璧,煮茶用的是日本铁壶、德国电磁炉,水取自千岛湖水、茶叶源诸云南,正所谓中外包容,大可为用。大可堂搜罗了自百年号级茶以下,印级茶、七子饼等俱为年份悠久,享有大名的茶品,犹如一个现代普洱茶档案馆,古色古香的空间,雅室与雅士相得,老者少者相应,古语今语相糅,茶香书香相逐,诚是沪上“读茶”一时之地。

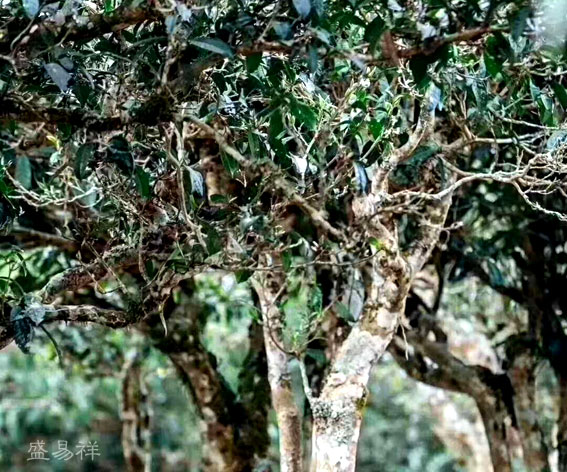

普洱茶深深植根于云南澜沧江流域的少数民族群落之中,它的美学基础其实并不薄弱。当地的少数民族土著居民或许甚至不具备美学观念,但原始农耕文明的精髓在茶叶的种植之中或多或少地得到了保留,采摘、摊晾、杀青、揉捻,每一个环节都杂糅着当地的风土人情。人们对普洱茶的认可来源于传统工艺的保留。在早期的人类艺术成果中,“ 艺 ”和“ 技 ”是结合在一起的。更为深究一点的话,可以说艺术源于原始劳动,艺术的美就是人们在劳动实践中发现并进而表现出来的。或者说,这也是普洱茶的美学基调。

随着现代茶事的职业化,服饰文化为之增添一抹亮色。汉服、唐装、旗袍逐步成为一种身份的代表,一种茶文化符号。如此一来,普洱茶的美学呈现重叠影象,并被赋予了多重意义。正如代表中国的英文单词 CHINA 在牛津字典里释义是“ 瓷器 ”,这暗示了一个时代里瓷器的昌盛,兼容时代经济的繁荣、主流文化的审美取向,融入时代世俗人情。普洱茶正成中国茶道在普罗大众之中一个深厚的美学支点。

节选自《普洱》杂志 2024年4月刊 文 | 三胡

温馨提示:本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。

普洱茶爱好者请加本站客服微信号:13619630918

2020年02月01日